Cuando el escritor es el paisaje

La imagen de los autores es parte fundamental de la memoria que guardamos de ellos. Varios fotógrafos se han especializado en retratarlos. Algunos nos cuentan los secretos de su oficio

Ver fotogalería

Ver fotogalería

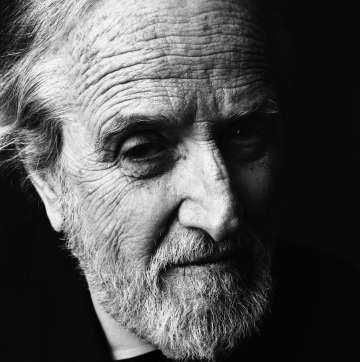

Hay un fotógrafo, hay una cámara, hay un paisaje. Ese paisaje es un rostro. El rostro austero, de ojos de fiebre, de un señor llamado Samuel que ha escrito, entre otras cosas, algo llamado Esperando a Godot. O el rostro de bigote casi cómico de un señor llamado James que ha escrito, entre otras cosas, algo llamado Finnegans Wake. O el rostro estepario de una mujer llamada Virginia que ha escrito, entre otras cosas, algo llamado Las olas. Hay un fotógrafo, hay una cámara, hay un rostro. Sólo que no es cualquier rostro, sino un rostro que estaba ahí cuando ese hombre o esa mujer escribieron Mientras agonizo o Cien años de soledad o Matar a un ruiseñor. Un rostro que fue testigo. Hay una cámara, hay un rostro, hay un fotógrafo que espera el instante preciso para disparar y lograr… ¿qué? ¿La imagen definitiva de Beckett, Neruda, Woolf? ¿Una figurita más para su colección, una extraña forma del autógrafo? En el siglo XIX, el francés Gaspard-Félix Tournachon (Nadar) les puso rostro a través de la fotografía a Victor Hugo, Baudelaire, Alejandro Dumas. Desde entonces, muchos fotógrafos han dedicado parte de su obra al retrato de escritores. Pero si el atelier de un artista plástico es una cornucopia de situaciones visuales excitantes, si un actor es un cheque en blanco de histrionismo, ¿qué interés pueden despertar los escritores cuya actividad consiste en permanecer inmóviles rodeados de una escenografía que, con excepciones, recuerda a la de los programas de cable de bajo presupuesto: diversas combinaciones de biblioteca-silla-escritorio y, si hay suerte, un gato? Es un día de noviembre de 2016 y el fotógrafo chileno Luis Poirot está tenso.

—Tengo que ir mañana a fotografiar al poeta Claudio Bertoni. Y ya estoy nervioso. Esto es como una cita a ciegas. ¿Qué va a pasar ahí? La foto es un pretexto para tener una conversación con los escritores que me interesan. A veces hablamos dos horas y hacemos la foto en 15 minutos.

De chico, Poirot era un lector ávido, estudiaba teatro y, durante los ensayos, comenzó a tomar fotos de sus compañeros. Un día, la editorial Zig-Zag le pidió retratos de escritores chilenos para las portadas de sus libros y allá fue, sin mucha idea. Lo que empezó siendo un trabajo alimenticio se transformó en un plan: a sus 75 años, tiene un archivo que incluye a Nicanor Parra, José Donoso, Pedro Lemebel, Pablo Neruda, entre muchísimos. Sus fotos son planos secos, en blanco y negro y en papel, y él las trae al mundo en un parto lento y analógico, repleto de líquido revelador, bandejas, luz roja, ácidos.

—En el retrato fui dejando de lado el entorno. Me concentro en el paisaje del rostro. El retrato está en los ojos. En el brillo que es muy efímero y a veces aparece y muchas veces no. A José Donoso lo fui fotografiando hasta el final, que estaba muy enfermo. Llegó al taller. Se sentó en un taburete y empezamos a hacer las fotos. Se quedaba dormido, yo le gritaba: “¡Pepe!”. En un momento le dije: “Pepe, sácate los anteojos”. Me dijo: “No, yo soy con anteojos”. Y le dije: “No. Sácatelos”. Y se sacó los anteojos y apareció el rostro terrible de la proximidad con la muerte. Apareció la mitad angelical que era él y la otra mitad del hijo de puta que también era él. Y saqué esa foto. La odió. Prohibió que se publicara. Pero su hija Pilar le dijo: “Es el mejor retrato que te hayan hecho”.

“El retrato es un pretexto para conversar. A veces hablamos dos horas y la foto la hacemos en 15 minutos”

Hoy todo el mundo tiene un rostro a dos clics de distancia. Pero cuando en la primera mitad del siglo XX nadie lo tenía, cuando James Joyce era casi solamente un nombre, como lo eran Sartre o Jean Cocteau, Gisèle Freund le puso rostro a la intelectualidad europea: Joyce, Valèry, Breton. Todo empezó por azar, con una nota que le envió André Malraux, cuyo libro La condición humana iba a reimprimirse. El necesitaba fotos y ella le pidió que fuera a su casa. “Me sentía incómoda”, escribe Freund. “(…) Uno de los grandes escritores de la época estaba frente a mí, y mi fotografía tenía que mostrar su rostro al mundo entero”. Malraux salió a la terraza, encendió un cigarrillo. Freund escribió: “Si pudiera (…) fijar uno de sus gestos más significativos, llegaría a expresar mejor al hombre que cualquier imagen de sus rasgos”. ¿Cómo se puede estar atenta a los detalles técnicos cuando lo que importa es abducir la esencia del otro y transformarla en una foto que, si todo sale bien, arrastrará la imagen del escritor a través de los siglos? Entonces Freund tuvo una idea: le preguntó si él creía que la fotografía era un arte y Malraux empezó a teorizar. “Había conseguido desviar su atención del aparato y fue así como pude sorprenderle natural. (…) Con los años llegaría a elaborar una técnica para forzar a mi modelo a hablar de cosas que le preocuparan, con el único objetivo de hacer que se olvidara del aparato”. Lo que había empezado por azar terminó en una hidra de rostros que ella expandió usando, como mecanismo de convicción, su propio trabajo: mostrándolo a los autores, generando en ellos el deseo de estar en ese círculo áulico de elegidos. Para que James Joyce le permitiera retratarlo, Freund acarreó hasta su casa un proyector, una pantalla y una caja con fotos. Estuvo más de una hora proyectando rostros de autores hasta lograr el santo grial, la frase: “¿Cuándo quiere fotografiarme?”.

El rastro de una obra

El plan habitual es la falta de plan: un día alguien encarga a un fotógrafo una foto de escritor y el fotógrafo —que en estos casos suele ser un gran lector—descubre que hay allí una excusa para estar cerca de un mundo que admira. Pero la argentina Alejandra López tenía un plan. Estudiaba Letras y sacaba fotos como hobby. Un día dejó la carrera, perdió el empleo y la fantasía que la había tentado —transformar el hobby en actividad central— se concretó.

—Fui a las librerías a ver qué editorial publicaba más autores argentinos vivos y descubrí que era Planeta. Los contacté y me dijeron que ellos no hacían fotos, que le pedían una foto al autor. Pero me encargaron hacer fotos de las presentaciones de los libros. Estaba Juan Forn como editor y le empecé a romper la paciencia diciéndole que quería hacer la foto de solapa. Los escritores me interesaban porque era la fauna que me rodeaba en la Facultad. Me hacían sentir cómoda. Al final, me encargaron una foto para el libro de Horacio Verbitsky Robo para la corona. Él llamó después a Forn y le dijo que estaba feliz con la fotografía. Y me empezaron a pedir más. En los últimos años estoy haciendo el retrato más austero posible. Todo se reduce a la iluminación y la actitud del fotografiado. Nada de ambientación.

“Puede ser un gesto o una luz, pero es importante que la instantánea agregue información que no tenías”

Si en sus retratos más antiguos entran en cuadro otros elementos —una soga con broches frente al rostro de Charlie Feiling; la mesa de billar a cuya esquina está trepado Fogwill—, en los de los últimos años hay una eliminación de todo lo que no sea el escritor: Alan Pauls mirando a cámara con gesto de inteligencia regia (“Alan tiene esa belleza un poco griega. Sólo había que poner una gran luz para que eso apareciera”); la poeta Diana Bellessi brotando desde un fondo oscuro como una especie de joya; Hebe Uhart sentada en una silla con la simpleza de un trozo de pan hasta que se presta atención a los detalles: la mano extrañamente torsionada, la posición enigmática de los pies (“Ella tiene un cuerpo esbelto, andrógino. Se sentó así, y cuando la vi dije: “Es esto”). Las fotos de Pauls, de Uhart, de Fogwill registran mucho más que un cuerpo: son el rastro de una obra, de una forma de estar en el mundo y, con el tiempo, versiones cada vez más definitivas de ellos mismos: son ellos mismos, pero eternos.

—Busco que el retrato narre una partecita de esa persona. En algunos casos puede ser un gesto y en otros un rayo de luz, pero es importante que agregue algo de información que no tenías y que eso te produzca algún tipo de emoción estética.

ver fotogalería

ver fotogaleríaHuir de la pose de escritor

¿En cuál foto Samuel Beckett es más Beckett: en la de Cartier-Bresson donde mira fuera de cuadro, los ojos quemados por visiones ardientes, o en las que le hizo Richard Avedon, las manos en los bolsillos con un aire de crítico de arte o profesor? ¿Dónde es Ezra Pound más Pound: en la foto de Cartier-Bresson, el pelo blanco sulfúrico, la lana del chaleco bajo un rayo de luz enferma e invernal, geriátrica, o en la de Richard Avedon, la camisa abierta, el torso viejo desnudo, los ojos apretados en un gesto de dolor juvenil? “Lo que se recuerda del escritor es la imagen que tú has ayudado a construir”, dice el fotógrafo español Pedro Madueño. Recibir el llamado de alguno de estos fotógrafos interesados en los escritores puede ser, para un autor, una señal: estoy, pertenezco, formo parte, soy. En La imagen del escritor, un vídeo del ciclo Soy cámara, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el escritor Quim Monzó dice: “Buena parte de la adoración que los lectores pueden sentir por el escritor viene de la imagen que este transmita. Por eso muchos escritores intentan no contaminarse con nada que sea banal, porque así mantienen un aura de superioridad, de soy un gran escritor tuberculoso en una buhardilla”. Muchos no sólo se niegan a cosas como las que Monzó aceptó hacer con Pedro Madueño —disfrazarse de uno de los personajes de su novela, un viejo que se traviste—, sino que hay reticencias radicales como las de Salinger o Thomas Pynchon, y caprichosas o coquetas como las de Nicanor Parra o Victoria Ocampo, que en algún momento decidieron que ya no: Parra no permite que le tomen fotos desde hace años y Victoria Ocampo se negó frenéticamente, una vez pasado lo que ella consideraba el esplendor de su belleza.

Neruda no quería que Sara Facio y Alicia D’Amico lo retrataran. Cuando aceptó, vivieron un mes en su casa

En 1978, el argentino Daniel Mordzinski trabajó como asistente en un documental sobre Borges. Un día, durante el rodaje, le tomó una foto. Ahora, 38 años después, ha retratado a cientos de escritores que, en sus fotos, no aparecen junto a una biblioteca, sino jugando a los cowboys, o durmiendo junto a una marioneta, o se autoparodian burlándose de los lugares comunes que circulan en torno a ellos: Vila-Matas posó como un sátiro exhibicionista de sí mismo, abriendo un sobretodo repleto de fotos suyas.

—Pienso que la mejor manera de sacar a un autor de su pose de escritor es proponerle una nueva pose que rompa con los “lugares comunes” de la literatura que son las bibliotecas o el escritor con la mano a lo Rodin. El humor y la ironía son temas centrales en mi trabajo. Soy consciente de que la frontera entre el humor y el ridículo es muy fina, y por eso intento no pasarla nunca. Si el autor sabe o intuye que ese retrato es un trato entre cómplices, entonces puede salir una buena foto. La información circula rápido y los escritores conocen mi trabajo y saben que no hago trampa.

A la fotógrafa catalana Isabel Steva se la conoce como Colita, pero puede identificársela más fácil como autora de la foto de 1969 en la que Gabriel García Márquez aparece con un ejemplar de Cien años de soledad sobre la cabeza. “García Márquez me dijo: ‘Yo trabajo con un overol de trabajo”, cuenta Colita. “Y dije: ‘Te vienes con el overol’. Y luego simplemente le puse un casco de trabajador”. El casco de trabajador fue el ejemplar de Cien años de soledad, y ese detalle hizo que la foto se replicara al infinito.

—Mi obsesión por los escritores viene de una frustración personal: no tener talento para la escritura —dice la venezolana Lisbeth Salas—. A veces aparece el vínculo de inmediato, pero la confianza no es garantía de que la foto va a quedar extraordinaria. A veces la distancia crea intimidad. En el misterio está el verdadero pacto, como en la poesía ☼—Salas recuerda su intento de hacerle fotos en Barcelona a Alfredo Bryce Echenique. La citó a las ocho de la mañana y ella fue con dos amigas—. Bryce encendió su tocadiscos y comenzamos a cantar boleros. Era un karaoke compartido con una persona que admirábamos. Salimos de su casa a las doce de la noche. No salió ninguna foto que valiera la pena.

—Los escritores desaparecen detrás del proceso creativo de sus obras —dice el fotógrafo alemán Ekko von Schwichow—. A mí me fascina encontrar la cara detrás de esas obras. Aunque a veces es muy difícil entrar a una persona. Una vez viajé horas para encontrarme a un Coetzee con cara de roca. La luz se iba y ni siquiera cuando le conté que yo había nacido en Namibia tuvo algún tipo de reacción.

El italiano Basso Cannarsa —autor de retratos de Sebald, Bolaño, Iris Murdoch, Saramago, Doris Lessing, Vonnegut, Carlos Fuentes, Richard Ford— empezó a tomar fotos tratando de imitar a un colega americano, Jerry Bauer, que fotografió una galaxia de autores estadounidenses, desde Carver hasta Joyce Carol Oates.

—Yo leía muchos suplementos culturales, y todas las fotos de los escritores estaban tomadas por Jerry Bauer. Siempre la misma foto: vertical, plano americano. Y empecé a fotografiar a escritores para imitar a Jerry Bauer. Al principio era muy tímido. Me acuerdo lo tenso que fue el encuentro con Primo Levi, pocos meses antes de su suicidio. Él respondía con buena disposición a mis requerimientos, que eran muy pocos. Me sentía muy inseguro. La foto es buena, pero un poco triste. Ahora paso más tiempo hablando que fotografiando.

Donoso prohibió la foto que Luis Poirot le hizo sin gafas. “Aparecía como era: mitad ángel, mitad hijo de puta”

El fotógrafo venezolano Vasco Szinetar es poeta —cinco libros publicados— y empezó a tomar fotos en 1974 para registrar su entorno de amigos escritores.

—Yo quería ser como ellos. Publiqué el primer retrato de un poeta en El Nacional y fue el detonante. En 1981 retraté a Cioran. No me sentí intimidado, porque yo nunca he establecido relaciones de minusvalía. Yo fui como si él fuera amigo mío. Y en 1982 vino Borges a Venezuela. Se hizo una reunión en lo de Miguel Otero Silva. Yo me puse a hablar con María Kodama y la convencí de que llevara a Borges al baño. Y ahí le hice una foto en el espejo. Yo ya había empezado la serie de los espejos, y esa foto con Borges me permitió entender que era un trabajo de largo aliento que me iba a tomar toda la vida.

Lo de los espejos había empezado con una historia de amor. En los años ochenta, Vasco estaba en Nueva York con una mujer. Para dejar testimonio, hizo unas fotos, ambos reflejados en el espejo. En 1981, cuando retrató a Cioran, usó esa idea: Cioran en un segundo plano, él asomando por abajo. Desde entonces, se autorretrató en el espejo junto a casi dos mil autores: Vargas Llosa, Fernando Savater, Ida Vitale.

—Es una indagación sobre el tiempo en mí. Cómo ese sujeto cambia de ánimos, envejece. El tema de la seducción es importante. Tienes que convencer a la gente en pequeños instantes. Yo soy un combatiente, un paparazi. Viajo mucho y cada vez que viajo llevo una lista: quiero ver a tal y tal. No es un trabajo. Es una obsesión.

El tiempo se acumula en las fotos y algunas terminan por ser casi una marca: esto soy yo y lo seré para siempre. ¿Quién es más Samuel Beckett: él o la foto definitiva que de él hicieron Cartier-Bresson o Richard Avedon? ¿Quién es más Julio Cortázar: él o el plano corto que le hizo la fotógrafa argentina Sara Facio, el cigarro en la boca, la corbata, la camisa, el saco, un atuendo tan poco Cortázar y, sin embargo, todo él Cortázar a la enésima potencia?

—Cuando le saqué esa foto, yo pensaba en el personaje de Rayuela, en Oliveira. Yo no le conocía la cara a Cortázar. Había visto una foto en la que parecía su papá. Serio, con anteojos. Cuando lo conocí tenía una vivacidad de tipo joven, pero yo lo miraba y veía a Oliveira.

Desde la mitad de los años sesenta, ella y su colega Alicia D’Amico llevaron a cabo una prestidigitación mayúscula. Hicieron una lista.

—Como yo había estudiado plástica, todos nuestros amigos nos decían: “¡Hagan fotos de pintores, con toda esa escenografía la foto ya está hecha!”. Y yo decía: “No. Es muy fácil. Quiero algo más difícil. ¿Por qué no hacemos escritores, que nos gustan tanto?”. Y entonces hicimos una lista.

Una lista de 25 escritores, entre los que figuraban Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Borges, Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Severo Sarduy, Nicanor Parra, Onetti, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Cabrera Infante. El proyecto era retratarlos; el criterio de selección era “los que nos gustan”; el resultado fue un caso de portentoso olfato editorial: el libro les tomó 10 años, se publicó en 1974 bajo el título Retratos y encuentros, y fue la prefiguración del boom.

—Elegimos a esos autores porque los habíamos leído. No porque nadie nos mandara ni porque tuvieran fama. Cuando les tomamos las fotos no eran conocidos. A García Márquez no lo conocía ni la madre. Hacer una foto de un escritor es difícil. Lo interesante es hacer el rostro. Con el único con el que no tuvimos una comunicación agradable fue con Alejo Carpentier. Él no quería que estuviera Cabrera Infante. Decía: “Ese hombre es un gusano”. Y nosotros le decíamos: “Es como si Borges nos dijera: ‘Carpentier no puede estar porque es un comunista’. No le vamos a hacer caso a Borges”. Dijo: “Lo voy a pensar”. Pero al final aceptó, quiso estar. A Neruda le mandamos algunas de nuestras fotos. Muchos lo habían querido fotografiar, y él no quería. A nosotras nos dijo: “Vengan ya, antes de que me arrepienta”. Nos quedamos como un mes y nos hizo ir a vivir a su casa. Yo entraba en lo que él llamaba La Covacha, su estudio. No dejaba entrar a nadie, pero como no trabajo con luces y tenía una Leica que ni se daban cuenta…

—¿Y te dejaba sacarlo mientras escribía?

—Sí. Yo le decía: “¿No lo molesto, Pablo?”, y él me decía: “No, te mueves como las mariposas”.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario